Environ 80 personnes participantes et une trentaine de personnes intervenantes ont participé à ces premières rencontres de la vie associative de la Métropole de Lyon, qui ont eu lieu le 20 novembre à l’Autre Soie (Villeurbanne). Ce fut l’occasion de riches échanges entre les personnes présentes, sur les enjeux qui traversent les associations, notamment dans leurs coopérations avec les pouvoirs publics.

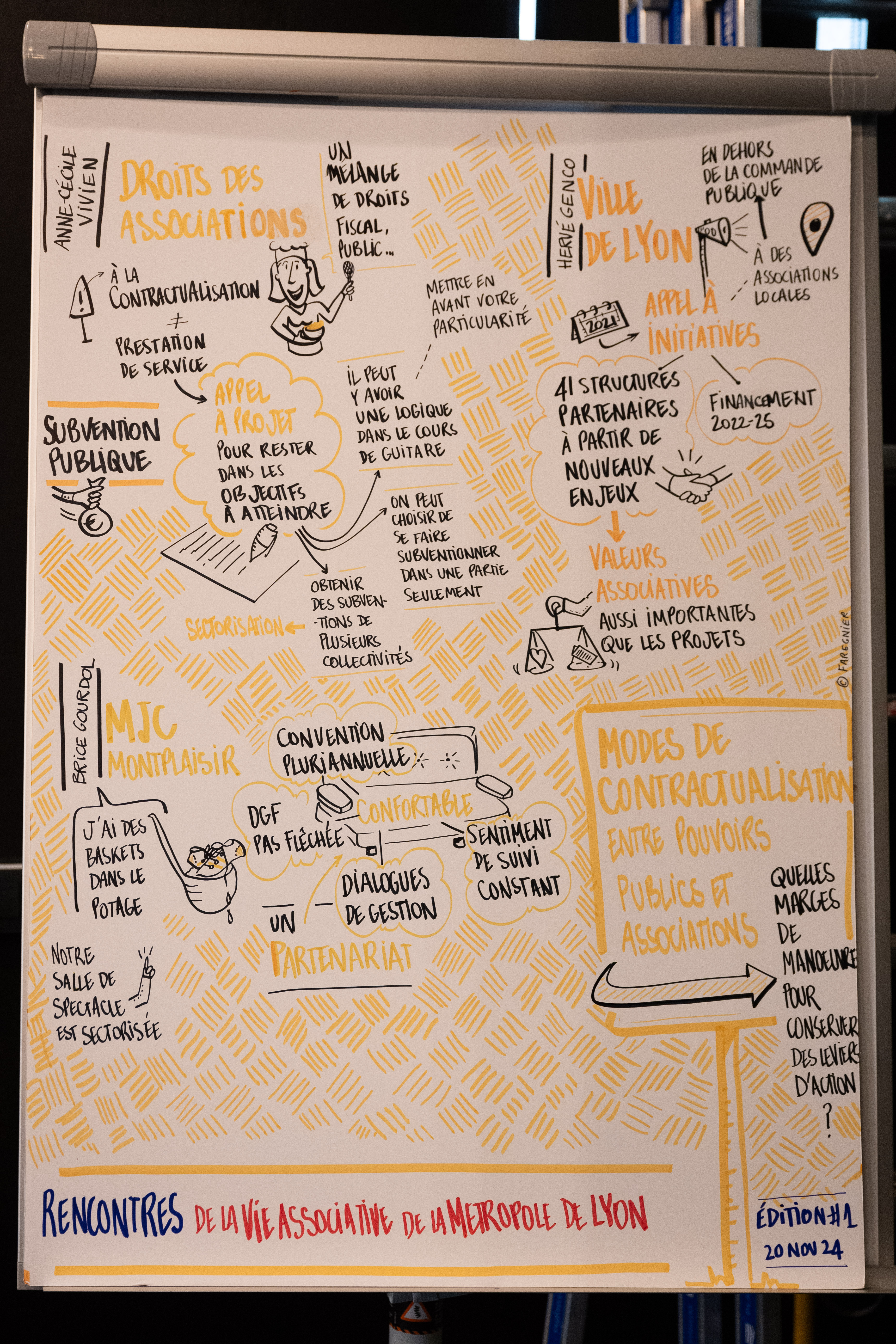

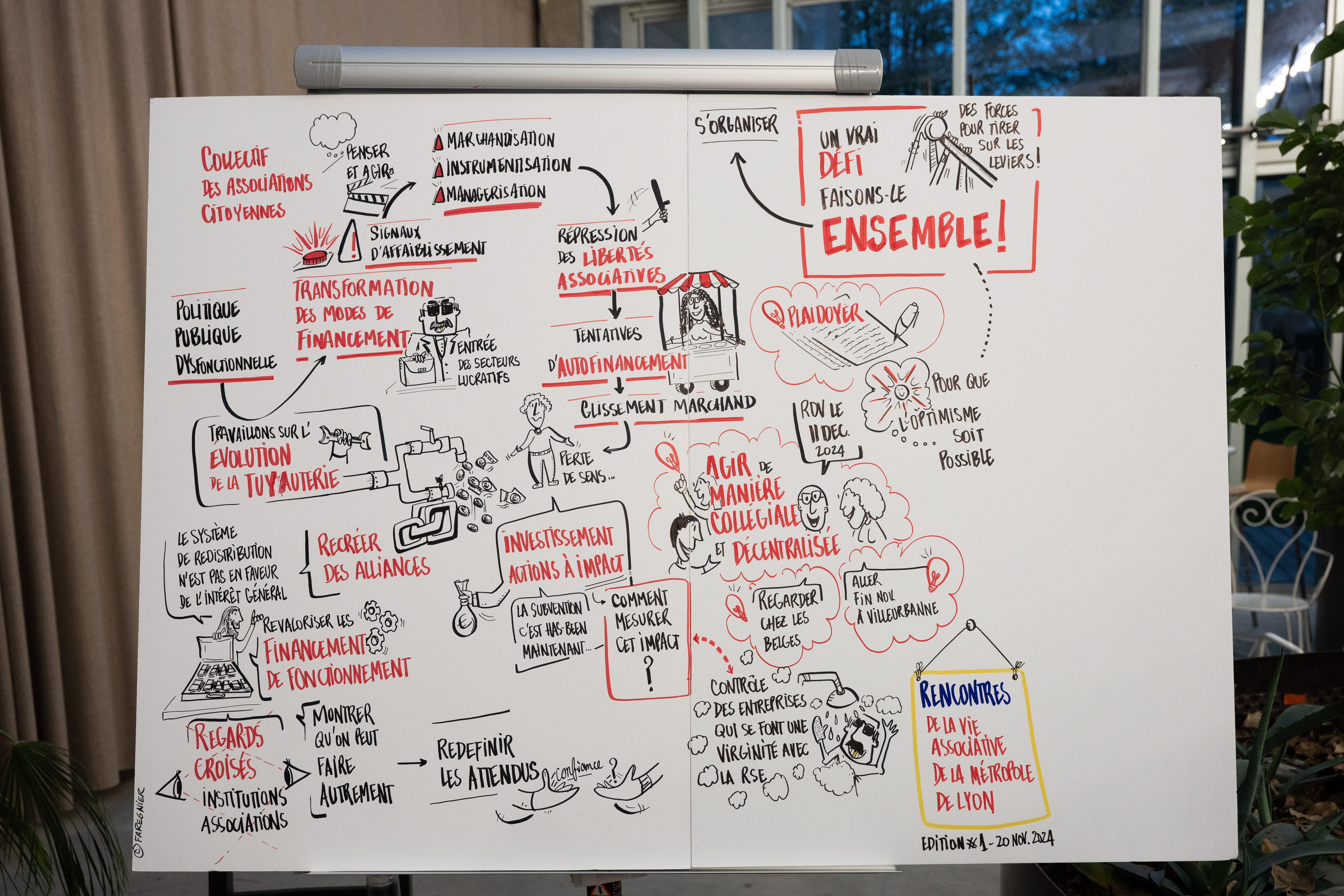

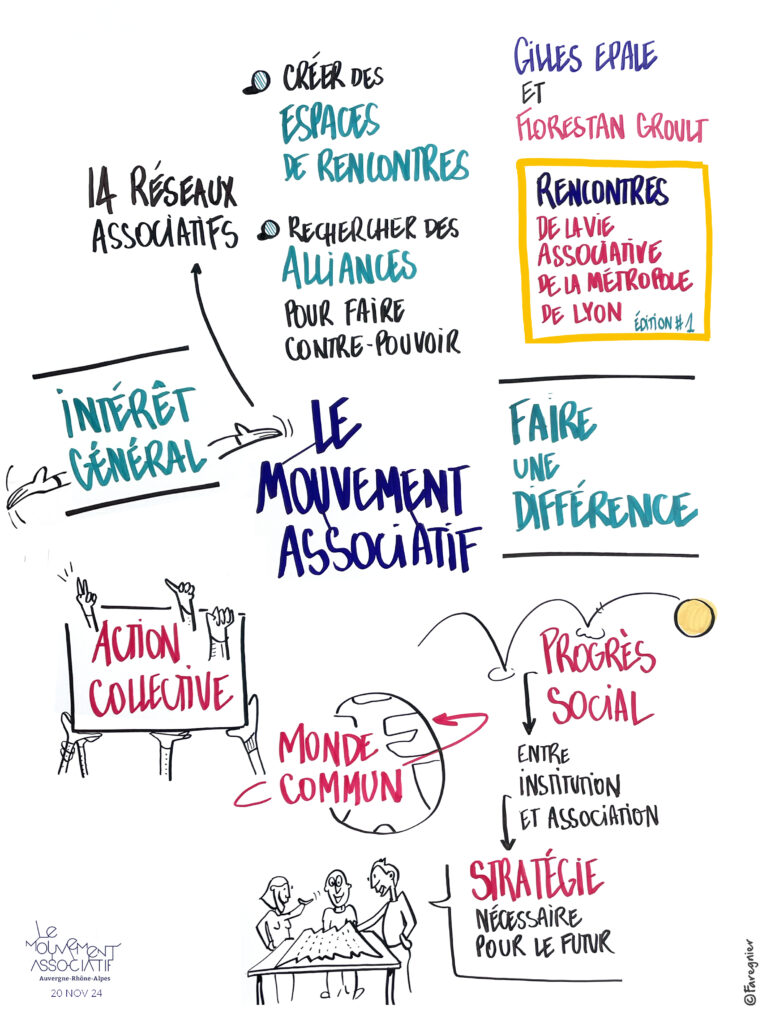

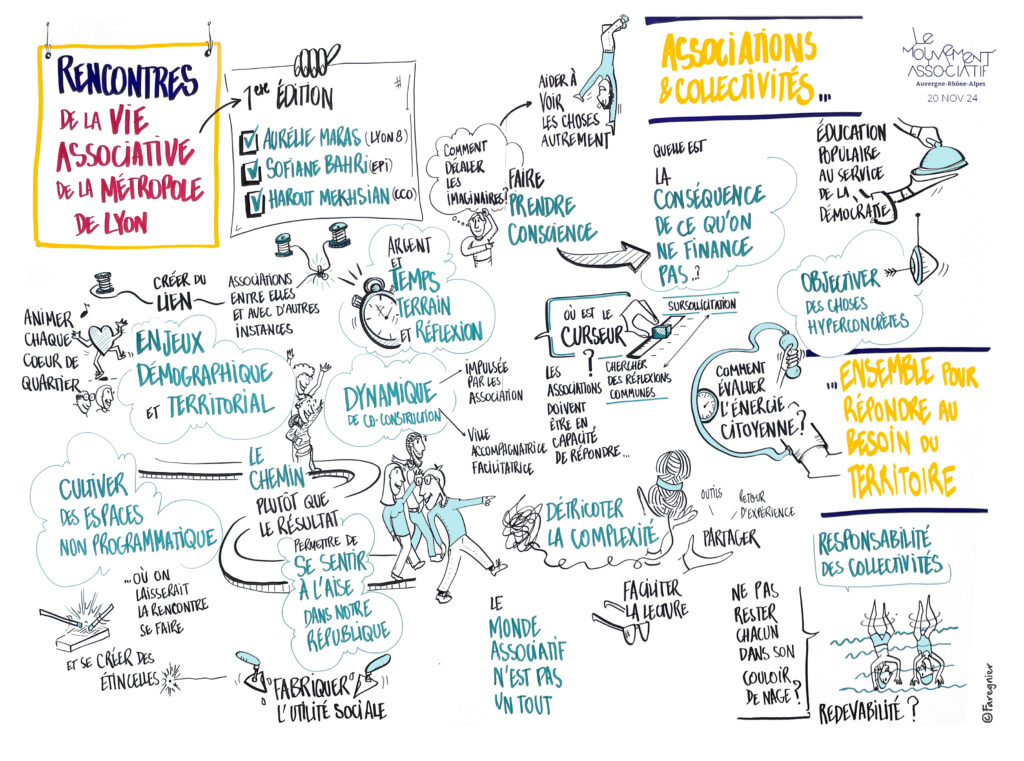

Retrouvez dans cet article la restitution des différents temps qui ont rythmé la journée, grâce aux enregistrements vidéos, à la facilitation graphique réalisée par Fabienne Regnier, et aux comptes-rendus des ateliers :

- L’introduction de l’événement

- La table ronde : « Associations et collectivités, ensemble pour répondre aux besoins du territoire »

- Les chiffres-clés de la vie associative de la Métropole de Lyon et l’état des lieux du bénévolat en France

- La conférence « Modes de contractualisation entre pouvoirs publics et associations, quelles marges de manœuvre pour conserver des leviers d’action ? »

- Les ateliers

- La conférence « Modèles de financement des associations : enjeux actuels et futurs »

Les rencontres de la vie associative de la Métropole de Lyon ont été organisées par :

1. L’introduction des rencontres de la vie associative de la Métropole de Lyon

par Gilles EPALE (président du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes) et Florestan GROULT (vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la vie associative).

[sur l’ensemble de l’article, pour voir les images en « grand » : clic droit sur l’image, puis « Ouvrir l’image dans un nouvel onglet », puis cliquer sur l’image avec la loupe « + »]

2. La table ronde : « Associations et collectivités, ensemble pour répondre aux besoins du territoire »

Avec :

· Sofiane Bahri, membre de l’Espace Projets Inter-associatifs (EPI) de Vaulx-en-Velin

· Aurélie Maras, de la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon

· Harout Mekhsian, directeur du CCO

· animé par Pascal Loviconi, de Tous Unis Tous Solidaires et Compétence Bénévolat

Voici le résumé en quelques lignes de cette conférence :

Les échanges portent sur les défis rencontrés par les associations, comme l’accès aux ressources et le soutien institutionnel, ainsi que sur les mesures mises en œuvre pour favoriser l’engagement citoyen et la participation démocratique dans la ville et au-delà. Au cours du débat, il est souligné que la promotion de l’écosystème associatif est essentielle pour répondre aux besoins divers des habitants et pour encourager une société plus inclusive :

- Démocratie participative : la nécessité de renforcer les liens entre les citoyens et leurs représentants est primordiale pour revitaliser le débat public et renforcer l’engagement civique. Le rôle des associations dans l’animation de ces débats est crucial.

- Disparités entre quartiers : le constat de différences évidentes entre les quartiers, tant sur le plan socio-économique que culturel, appelle à adapter les interventions et les initiations en fonction des besoins spécifiques de chaque zone pour une meilleure efficacité.

- Rôle central des associations : les associations doivent être considérées non seulement comme des entités de service, mais comme des interlocuteurs légitimes dans la fabrication et l’animation de l’action publique. Leur implication directe dans la conception des politiques locales est essentielle.

- Innover dans la coopération : les nouvelles approches et initiatives, comme des événements associatifs ludiques et festifs, permettent de créer des ponts entre diverses structures, d’éveiller l’intérêt des citoyens et de favoriser une communication efficace.

- Promotion de la diversité : le travail de valorisation des différentes cultures et de lutte contre les discriminations est un enjeu majeur pour les municipalités et les associations. Cela contribue à la construction d’une société plus cohésive et respectueuse des différences.

- Choix d’espaces de rencontre : la mise à disposition d’espaces non programmatiques où les associations peuvent se rencontrer, échanger et développer des idées de manière organique est vitale pour favoriser l’éclosion d’initiatives citoyennes nouvelles.

- Un soutien institutionnel continu et une volonté collective permettent de dépasser les silos afin de permettre aux différentes voix de se faire entendre et d’influer sur les politiques publiques.

3. Les chiffres-clés de la vie associative de la Métropole de Lyon et l’état des lieux du bénévolat en France

Par Cécile Bazin, de l’association Recherches & Solidarités. La France bénévole est une étude annuelle menée par Recherches & Solidarités, qui explore les dynamiques et les évolutions du bénévolat en France. En s’appuyant sur des enquêtes et des données actualisées, elle dresse un portrait précis des bénévoles, de leurs motivations, de leurs domaines d’engagement et des tendances qui façonnent le paysage associatif.

4. La conférence « Modes de contractualisation entre pouvoirs publics et associations, quelles marges de manœuvre pour conserver des leviers d’action ? »

Avec :

· Anne-Cécile Vivien, commission des associations du barreau de Lyon

· Hervé Genco, Ville de Lyon (Mission Développement Social Local)

· Fabrice Gout, Auvergne-Rhône-Alpes Centres Sociaux / Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes

· Brice Gourdol, directeur de la MJC Monplaisir / Espace des 4 vents

Voici un résumé de cette conférence en quelques lignes :

Cette conférence a pu clarifier les règles juridiques encadrant la contractualisation entre associations et entités publiques, pour préserver l’initiative associative tout en respectant le cadre légal (subvention vs commande publique), avec une vigilance particulière sur le droit fiscal, social, public et communautaire.

Subvention vs commande publique

- Subvention : financement accordé sans que l’association ne perde sa liberté d’action. Elle doit rester autonome, avec une part d’autofinancement.

- Commande publique : l’entité publique définit les besoins ; cela peut faire perdre à l’association son autonomie si mal encadré.

- Zone grise : la frontière entre les deux est parfois floue, d’où l’importance du dialogue avec les collectivités.

Droit européen & jurisprudence

- Certaines jurisprudences imposent que les appels à projet ne dictent pas d’actions trop précises pour éviter de basculer dans la commande publique.

- Les règles européennes sur les aides d’État influencent fortement le régime des subventions.

- Il est crucial de définir les activités à subventionner pour éviter une requalification juridique.

Expérience de terrain : MJC et Ville de Lyon

- Un partenariat fort et durable grâce à une dotation globale de fonctionnement non fléchée, permettant plus de souplesse et de stabilité.

- La relation repose sur la confiance, la compréhension mutuelle et une autonomie pédagogique, surtout dans le cadre du périscolaire.

- Il souligne l’importance de conventions pluriannuelles, de dialogues réguliers et d’un accompagnement humain du côté de la mairie.

Problèmes systémiques et propositions

- Les complexités juridiques freinent l’action associative : distinction floue entre aides, responsabilités, niveaux de collectivités.

- La montée du secteur privé dans des domaines traditionnellement associatifs aggrave la concurrence.

- Il est proposé un changement législatif (idéalement européen) pour sécuriser les subventions, reconnaître l’innovation associative et maintenir l’équilibre partenariat/indépendance.

- Le manque de formation juridique des fonctionnaires est pointé comme une difficulté majeure.

5. Les ateliers

Trois ateliers se sont déroulés en parallèle l’après-midi, autour de témoignages pour deux d’entre eux, et d’un jeu sur les enjeux associatifs pour le troisième.

- Quels réseaux et ressources pour être accompagnés quand on est une association ?

- Renouveler les modes de gouvernance pour renouveler l’engagement des équipes dirigeantes et salariées

- La fresque des enjeux associatifs

6. La conférence « Modèles de financement des associations : enjeux actuels et futurs »

Avec :

· Martin Bobel, membre du conseil économique et social et environnemental (CESE), rapporteur du rapport « Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique », membre du réseau national des ressourceries et du Mouvement associatif

· Marianne Langlet, coordinatrice du collectif des associations citoyennes et de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations

· Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des politiques sportives et de la vie associative

· Animé par Arnaud Thenoz, du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes

Voici le résumé en quelques lignes de cette conférence :

Le débat autour du financement des associations en France s’intensifie face à des enjeux complexes, tels que la marchandisation, l’instrumentalisation, la privation de liberté et la managéralisation des organisations. Les politiques publiques influencent la vie associative, en mettant en lumière les difficultés croissantes liées à la baisse des subventions (-41% entre 2005 et 2020) et à la montée des logiques de marché. Cela entraîne une érosion du bénévolat, avec des conséquences sur la gouvernance associative et sa capacité à mobiliser des ressources.

La baisse significative des subventions au profit de financements basés sur la commande publique pousse ces organisations à se tourner vers des modèles économiques similaires à ceux du secteur privé, entraînant une perte d’initiative des associations et un risque d’exclusion des publics les plus fragiles. Les intervenants appellent à une réforme du cadre législatif et à un réinvestissement budgétaire significatif.

Les solutions proposées incluent également des expériences de financement alternatif (sécurité sociale de l’alimentation…) et une évolution de la redevabilité entre associations et pouvoirs publics. Les intervenants insistent sur la nécessité d’une mobilisation collective pour défendre les intérêts des associations face à une législation qui tend à réduire leur autonomie.

Les acteurs du secteur cherchent à préserver l’autonomie et la fonction d’intérêt général des associations, essentielles pour une démocratie vivante et réactive. Une mobilisation citoyenne forte sera cruciale pour naviguer dans cette période et défendre les valeurs fondamentales de solidarité et d’engagement social.

Les photographies des rencontres de la vie associative de la Métropole de Lyon

Prises le matin par l’équipe du CCO et l’après-midi par la Métropole de Lyon :